|

[

境界を超える

]

|

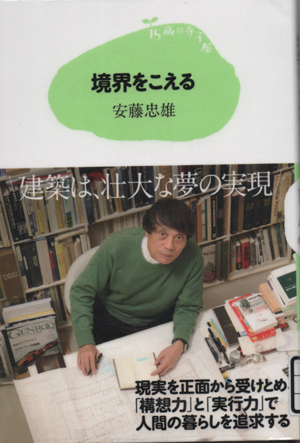

境界をこえる

安藤忠雄

講談社

目次

はじめに 建築家ってなんだろう

1 遊びが教えてくれたこと

2 「建築」との出会い

3 旅の始まり

4 幕末の教育に学ぶ

5 書物の力・本物の力

6 日本のこれから

おわりに 社会のために生きる

この本は中学生向けに書かれた安藤忠雄さんの自伝を交えたお話です。幼いころ、なぜ建築家になったのか。建築家とは何か。今どんな活動をしているのか。それはなぜか、などそういうことが書かれています。ルビも振ってあるので読みやすくなっています。中身は濃いですが・・・

その中で、頭に残ったことをいくつか書いてみます。

一つは本を読むということです。安藤さんは独学で建築家になられた方ですが、「独学」ということは相談する相手もいないで、自分の頭で考えて知識を吸収していくことになります。長い時間集中して本を読んだ方だと思います。それも若い時に。若い時には、難しい本でも読めるので、それを繰り返し読んでいると自然に力がついてきます。この本の中では、宮本武蔵の「五輪書」、夏目漱石の「坊っちゃん」、幸田露伴の「五重塔」などが紹介されています。

今一つは、本物を見ることです。この本の中でも22歳の時にアルバイトをしてためたお金でヨーロッパの建築物を見て歩いた話がありますが、ガウディ―の「サクラダ・ファミリア」やコルビュジェの「ロンシャン礼拝堂」などが出てきます。日本の建物では、法隆寺や東大寺を見て感動した話が出てきます。本物の力です。大きな建築物である東大寺だけでなく、わずか二畳の茶室である「待庵」もその心の中にある空間としてはスケールの沖さを感じたことなどが書かれています。

また、中学2年の時に祖母が自宅を直した時に「一心不乱に仕事に取り組む若い大工さんの姿を見て建築に興味を持ったことやその大工さんが長屋の屋根を開けた瞬間に光が差してきたことなどが、後年の仕事に影響していることが書かれています。

さらに阪神大震災、東日本大震災を経験して、社会とのつながりを安藤さんは一層強めたといいます。具体的には、大阪の街に木を植えたり、震災遺児や孤児の育英資金をつくったりしています。なぜそんな活動をするのかといえば、人間は社会的な動物であり、建築を含む社会そのもの、環境そのものの在り方を考え、豊かで人間的な暮らしとはどういうものかを提案してくことが建築だと考えていると書かれています。

そのために必要なことは「構想力」と実行力」。この二つの大切さを説いて、この本は終わっています。

若い人向けに書かれたものですが、第3の人生を踏み出そうとする私にとっても刺激のある本になりました。

2013/04/27(土)

|

|