|

[

ベニヤは便利2

]

|

ベニヤは便利2

ラワンベニヤが環境問題にさらされると、針葉樹を用いた合板ができてきました。誕生から二十五年以上たっていると思いますが、私が売った記憶は二十年くらい前からです。が、このベニヤはねじれを生じやすく、あまり好きではありません。木造住宅も3階建てが出来るようになると1階を建て終わったら、2階の床を先に並べ、それから2階、3階と建てていくやり方が生まれました。作業の安全性からです。そうなると床も壁の屋根もベニヤだらけになりました。木造軸組みで建てたとしてもベニヤを張ってベニヤの力で耐力壁を作るようになりました。こうなると木造軸組み工法というより軸組み壁式工法といったものに変化したように思います。

ここ数年でプレカット工場経由の木造新築住宅の割合が8割を超え、羽柄材のプレカットまで行うことが通常となりました。屋根材のベニヤのカットも行われ、もちろんタルキや間柱などもカットしていただけます。さらに根太材を省略する工法も通常になりました。15ミリのラーチ合板や24ミリ厚ないし28ミリ厚の合板を使うことも増えました。ラーチ合板は安くて使い勝手の良いものとなりました。

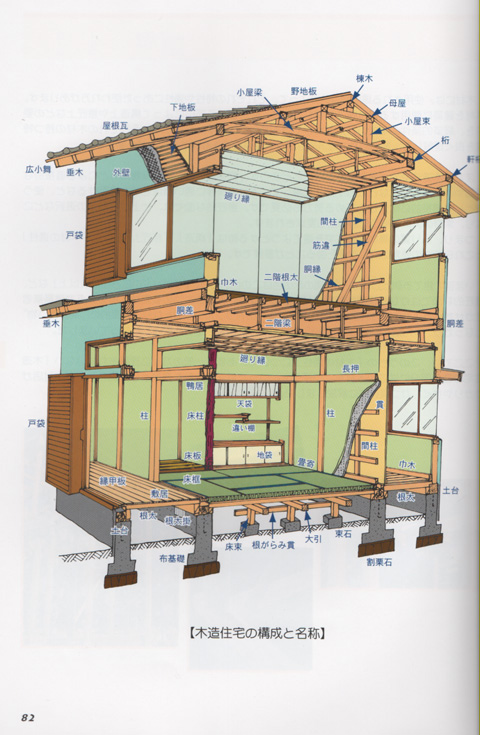

再び「つくば緑友会」の作成した「季のある住まい」82ページを揚げると、ここに示された1階の根太や2階根太の部分は最近やり方では省かれることになりました。ますますベニヤの使われる所が増えています。この根太レス工法ではいくつか留意しなくてはなりません。先に床の高さをはじめに決めるのでお風呂やトイレなど排水の絡むところに支障がないかどうか、また後からの改造で間取りを変える時など、不都合が出る場合もあります。

さて、こうなると木材の使われる部分は少なくなってしまいました。もちろん杉材を用いた合板などもこれからできてきて使われるとは思いますが、根太材である36*45、45*45、45*105ミリの木材の部材は新築住宅では使われなくなりました。便利なものがますます使われていきます。早く作れるものが好まれていきます。これを「安くてよい住まい」というのでしょうか。ベニヤの寿命が住まいの寿命になりかねません。構造材を大きな部材を使ってしっかり建てることが大事なことになりそうです。

2008/01/30(水)

|

|